撰文:正经体验爱好者

正如《体验,天生就是非理性》一文所阐述的,今天的企业已经不得不突破以提供产品和服务达成交易的商业模式,转而思考如何提供体验从而赢得顾客的青睐。

这里所提到的提供或经营体验的企业,被称之为“体验营造商”,因为提供的不只是产品或服务,而是一种具有丰富感受、可以和消费者内心共鸣的综合体验。

体验的核心和灵魂是体验设计,“印象系列”演出总导演王潮歌提出,创作“印象系列”的核心任务就是“精心地设计观众的感受”。比如,在演出中想让观众赞美山川漂亮,就把山染上颜色,突然呈现在观众眼前,观众就会产生“哇”的感觉;想让观众感动或悲伤,就设计一个情节让观众在那个时候悲伤,这是演出中的体验设计。同理,在现代工业产品和服务提供中,精心设计顾客的体验感受是所有产品或服务的灵魂。

营造体验的核心任务是“以服务为舞台,以商品为道具,以消费者为中心,创造能够使消费者参与值得记忆的活动。”其中的商品是有形的,服务是无形的,而创造出的体验是令人难忘的。

那么,是不是只有先天具有体验属性的行业或企业才能为顾客营造体验呢?那些提供枯燥的、纯功能性服务或产品的企业怎么办呢?

首先,我们要明确体验并不是只有娱乐属性

营造体验的目的不是要娱乐客户,而是要吸引他们参加。

顾客参与体验是多维的。美国哥伦比亚大学商学院市场营销系的施密特(Schmitt)教授在他的《体验式营销》一书中提出了五种消费者体验:感觉体验、情感体验、思维体验、行动体验、关系体验。

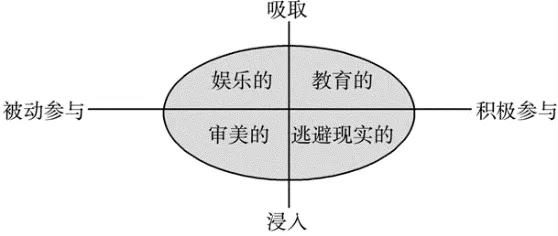

美国学者派恩和吉尔摩提出,顾客参与水平、顾客和背景环境的关联是体验的两个基本维度。参与水平包括主动参与和被动参与;顾客和背景环境的关系包括吸引式和沉浸式,吸引式即体验活动更多是吸引顾客的注意力,沉浸式则是顾客投入到体验活动中成为其中的一部分。例如,坐在剧院观看演出就是吸引式体验,而“印象系列”的实景式观演就是沉浸式体验。

根据这两个维度,就可以得到体验的基本类型(如下图),即娱乐的体验、教育的体验、审美的体验和逃避现实的体验。娱乐的体验是体验的重要类型,但它并不是体验的全部,极限运动、网络游戏、科技馆活动等都是不同体验类型的例证。而且,不同类型体验的组合也可以产生更加魔幻的体验设计。

其次,营造体验时要注意三个重要原则

1.营造体验需关注并重视消费者的主动参与。

体验在某种程度上是由企业和顾客共同创造的,因为体验是每个个体的内心对外部现实的反应。消费者即生产者,或曰“产消合一”即为此意,但顾客的参与方式是需要引导和激发的。企业在营造体验时,应重点考虑用合适的方法在合适的时间以合适的任务或活动引导消费者的行为,从而使其产生愉快的体验。

根据“鸡蛋理论”,消费者对于物品付出的劳动或者情感越多,就越容易高估该物品的价值。

该理论最早是美国心理学家欧内斯特在上世纪50年代提出的。他发现,某家食品公司的蛋糕粉无论怎么改进都卖不好,经研究后他建议企业把蛋糕粉里的蛋黄去掉,结果销量激增。因为该蛋糕粉的配方齐全,主妇们失去了自己动手的乐趣,而去掉蛋黄,给主妇们提供了发挥的空间,购买热情获得了增长。所以,这个发现就被称为“鸡蛋理论”。

美国的桑德拉在“鸡蛋理论”基础上提出了“70/30法则”,即成品中有30%需要顾客自己来参与完成是最优的选择。

美国行为经济学家丹•艾瑞里将如上发现总结为,人们对某一事物付出的努力不仅给事物本身带来了变化,也改变了自己对这一事物的评价。付出的劳动越多,产生的依恋越深。这和消费心理学中的“卷入理论”(involvement)如出一辙。

该理论也叫“宜家效应”,因为宜家一般提供半成品家具,顾客可以自己组装,有很多顾客热衷于自己做。

因此,让顾客有参与感并付出劳动,不仅能增加体验感受,还可以很好地增加“自己人”的认同感,提升客户粘性。蔚来汽车在顾客运营方面的很多做法即是此理。

2.营造体验的目标是要让消费者产生更多的情感。

在提供产品和服务的交易过程中,企业往往更重视影响顾客的认知,例如“我有最先进的技术”、“我有最快的速度”、“我有最大的容量”等,相对忽视对消费者情感共鸣的唤起和持续关注的保持。但最新的神经营销学再一次证明,情感对消费行为和消费决策具有重要的影响作用。

首先,人们并不是完全自知个体的消费需求和选择行为。以往研究都假设消费者在面临消费选择是能够完全自知,相应的消费决策过程模型也是建立在“完全自知”的基础之上,如经典的AIDA(awareness,interest,desire and action,知晓-感兴趣-希望-行动)模型。但是,神经科学的研究成果说明:消费者对自己的需求,并非都是自知的。

其次,神经科学的研究发现,情绪不仅影响人的决策,甚至可能主导了人的决策。近年来的脑成像研究逐渐发现,大脑的情绪系统表现出三大特征,即:社会性体验与生理性体验的同源性、想象体验与真实体验的相似性,以及自我体验与他人体验的共振性。

社会学体验和生理性体验的同源性研究结果揭示,社会性与生理性的奖赏与惩罚或可相互补偿和转化。例如,社会性的奖赏可能减轻生理性的痛。Zhou, Vohs和Baumeister(2009)发现,数钱作为一种社会性奖赏的暗示,不仅可以弱化社会排斥所引发的社会性痛苦,还可以削弱热水烫手所造成的生理性痛苦。反过来,生理性的奖赏刺激不仅可能促进生理性的欲望,还可能催化社会性的诉求。

想象体验与真实体验的相似性研究结果证明,真实生理伤痛的刺激,或奖赏性刺激在神经活动上都存在体验与想象的重叠性。例如,眶额皮层和伏隔核是人脑中的奖赏敏感区,脑成像研究表明,无论是当人饮用糖水的时候还是当人只是期待饮用糖水的时候,其眶额皮层都会激活。Breiter等学者则发现,无论是当人获得金钱的时候抑或只是期望获得金钱的时候,其伏隔核都会激活。由此表明,在神经上,想象获得奖赏近似于真实获得奖赏。所以,在营造体验时,除了探索设计消费者真实的体验,还可以考虑挖掘消费者想象的体验。

对于自我体验和他人体验的共振性,神经科学给出的答案依然是:人类的大脑采用类似的神经网络来加工自己的和他人的情绪。还是以伤痛为例,人脑的前侧扣带回和前侧脑岛对于切肤之痛有显著激活。脑成像研究发现,当人知觉他人遭受电击或看到他人受伤的时候,其前侧扣带回和前侧脑岛也会显著激活,仿佛自己也感受到了疼痛一样,即所谓共情。脑成像研究还发现,对于奖赏性刺激也存在相应的现象。例如,Mobbs等学者发现,人在赌博游戏中无论是自己赢钱,还是看到他人赢钱,其大脑腹侧纹状体(包含伏隔核)都会显著激活,即个体对他人的快乐感同身受。不过,无论是对痛苦的共情还是对快乐的共情,都受到主体所知觉到的自己与客体的相似性的调节,即人对于和自己相似的人更容易产生共鸣。值得注意的是,这里强调的是“知觉到的相似性”而非“绝对的相似性”,所以,顾客认知到的与自己更相似个体的体验经历,可以带给他相似的体验感受。

3.营造体验要注意搭建平台让顾客分享快乐,因为情绪分享是人的基本社会需求。

随着社会化媒体的发展,分享变得越发简单,越来越多的用户分享着越来越多的内容,为什么我们会分享?

分享心理学(The Psychology of Sharing)认为, 情绪社会分享(social sharing of emotion)是在社会生活中,当情绪事件发生后,人们普遍倾向于向他人诉说、谈论这些情绪事件以及他们的感受。情绪心理学研究表明,回忆某种情绪事件时,与这种体验有关的生理活动、表情、内在感受等因素同样会被激活。这就意味着,在分享积极情绪时,快乐的过程会再次被激活。同样,分享消极情绪体验时,人们也将再次体验消极的感受。从趋乐避苦的基本情绪追求的原理来看,为避免再次体验消极的感受,人们对消极情绪事件的分享频次相对较低。

其次,情绪社会分享可以满足两类基本的社会需要:归属(affiliation)需要与社会一致性(social consensus)需要。心理学研究表明,“人们渴望赋予社会事件和他人以意义,并且需要在社会情境的参照系统中完成意义的生成和建构。”这表明,情绪不仅是一种内部感受状态,更是个体与情境之间的交流,对情绪的意义建构过程不是在个体内部完成的,需要在社会过程中实现。

再者,情绪社会分享也是获得情绪支持(emotional support)的重要途径。情绪支持是个体经历情绪事件时,寻求他人给予的关注、同情、安慰的心理需求,情绪支持是社会支持的一种,既可以促进个体对特殊压力源的应对,又有助于终生健康的维持。

所以,分享是人类的基本社会需求。在体验营造设计时,关注体验情感的内容以及分享机制,搭建便于顾客分享的平台,不仅可以有效满足顾客需求,也是提高顾客和企业联结密切程度的重要途径。